こんにちは。はなです。

我が家は、小学生と保育園児の兄弟がいる共働き家庭です。

入学前にひらがなを教えた方がいいのかなと思っても、何から始めればいいか悩みますよね。

この記事では、自立心旺盛な長男に、小学校入学前にひらがなの読み書きを3ステップで実際にどうやって教えたかをご紹介します。

なお、別の記事で、「小学校入学前にひらがなの読み書きができる6つのメリット」についてご紹介しています。

興味がある方は、こちらの記事もご覧ください。

どうやって、ひらがなを教えればいいの?

子どもの個性によって、いろいろな方法があると思います。

今日は長男の個性に合わせて、どんな風に教えたかお話ししますね。

長男の個性について

我が家の長男は、小さいころから自立心が旺盛です。

人から教えられるよりも、自分で調べて試行錯誤したいタイプ。

家庭では甘えっこな一面もありますが、ママ友や塾の先生に大人びていると言われることもあります。

うちの子は、どちらかというと成長がゆっくりなタイプ。

あまり参考にならないかも。

それなら、我が家の次男と同じタイプかもしれません。

こちらの記事で、成長がゆっくりめな次男にどうやってひらがなを書いたかもご紹介します。

よかったら、ご覧ください。

自立心旺盛な分、長男は「間違っているよ」と指摘されると機嫌が悪くなり、やる気がなくなってしまいます。

親がひらがなを教えるに当たって、やる気を折らずに間違いを伝えるように伝えしました。

やる気を折らない間違いの伝え方って、どうするの?

「どう書くんだっけ?」と一緒に考えながら正しい書き方を調べたりしました。

一方的に、「こうでしょ!」と教えるより、長男には受け止めやすかったようです。

また、長男は、強制されることは苦手。

親からの押しつけにならないように、彼が興味をもったことをひらがなの学びにつなげました。

長男の個性に合わせたひらがなの教え方について

ステップ1:ひらがなが読めるようになる(絵本は0歳・1歳から、それ以外は3歳・4歳から)

まずは、ひらがなが読めることを目指します。

自立心旺盛な長男の個性に合わせて、長男が自分から学べるように、ひらがなを生活に取り入れるようにしました。

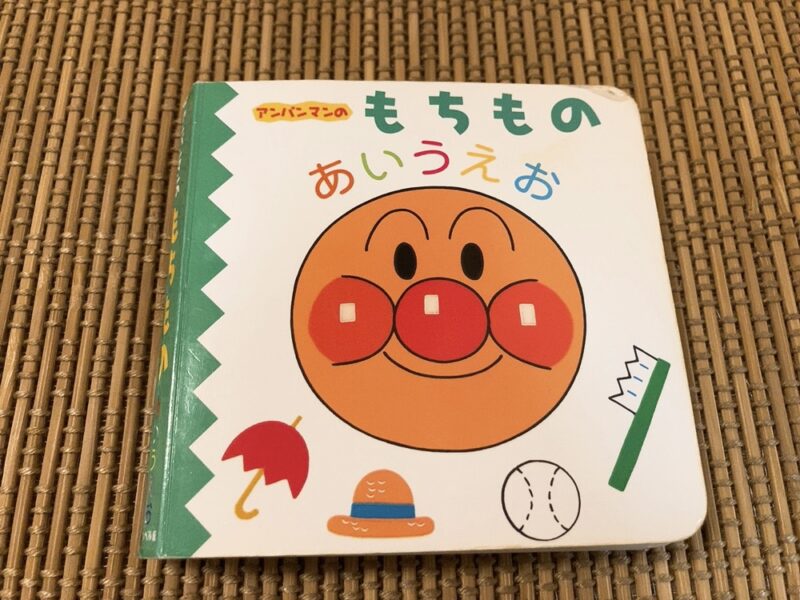

絵本でひらがなをおぼえる(おすすめは、アンパンマンのあいうえおシリーズ)

ひらがなを覚えるのに役立ったのは、アンパンマンのあいうえおの絵本でした。(今は販売されていません)

電車が好きな子であれば、「でんしゃのあいうえお」もおすすめです。(次男は、この本でひらがなをおぼえました)

ベネッセの教材を活用する

長男が生まれたころから、ベネッセの「こどもちゃれんじ」に入会していました。

月ごとに成長にあわせて教材が届くので、とても重宝しました。

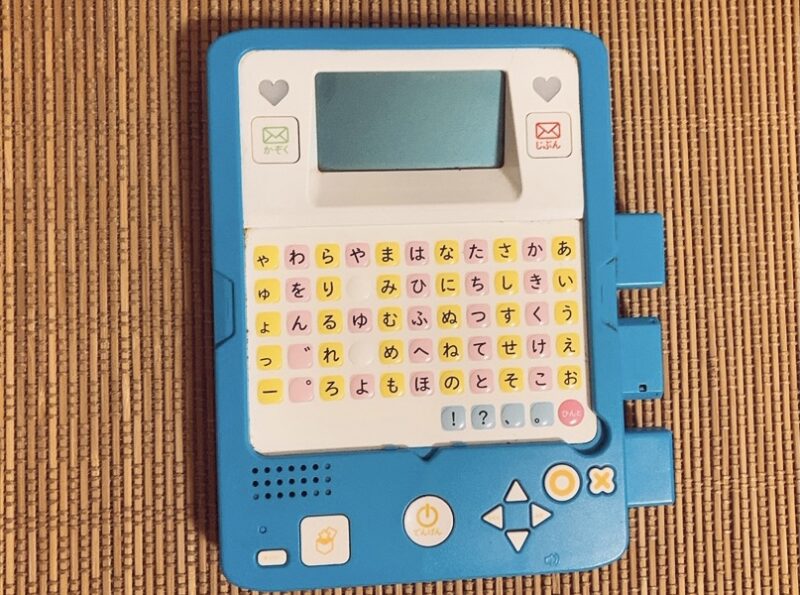

写真の教材は、メールを打って保存することができます。

親子でコミュニケーションを取りながら、自然にひらがなを覚えることができました。

また、3歳ぐらいの時に届いたひらがな表はお風呂の壁に貼っていました。

お風呂でクイズのように、ひらがな表の文字を指さして、「これはなんて読むでしょう?」と質問したりしていました。

湯気でくもった鏡に指で文字を書くことも…。

気が向いたときに遊びながらひらがなを覚えていきました。

親からの手紙でひらがなを読めるようになる-「すき」や「自分の名前」が読めるように-

読めるひらがなが増えてきたころ、私から長男にお手紙を書くことがありました。

内容は、「〇〇くん、すきだよ」などの愛情を伝えるシンプルなものです。

最初は私が読んであげていましたが、「すき」や「自分の名前」のひらがなを覚えて、だんだん自分で読むようになりました。

ほとんどのひらがなが読めるようになったころには、長男が主人公の冒険物語を書いたこともあります。

つたない内容ですが、長男は喜んでくれました。

長男が読みたいと思ってくれるように、大切に思っていることが伝わるように手紙や物語を書きました。

ステップ2:好きな遊びから、えんぴつをもつための指の力をつける(3,4歳から)

えんぴつをもつためには指の力が必要です。

3,4歳から、長男の好きな遊びの中で指の力をつける遊びを増やすにようにしました。

ラキューで遊ぶ

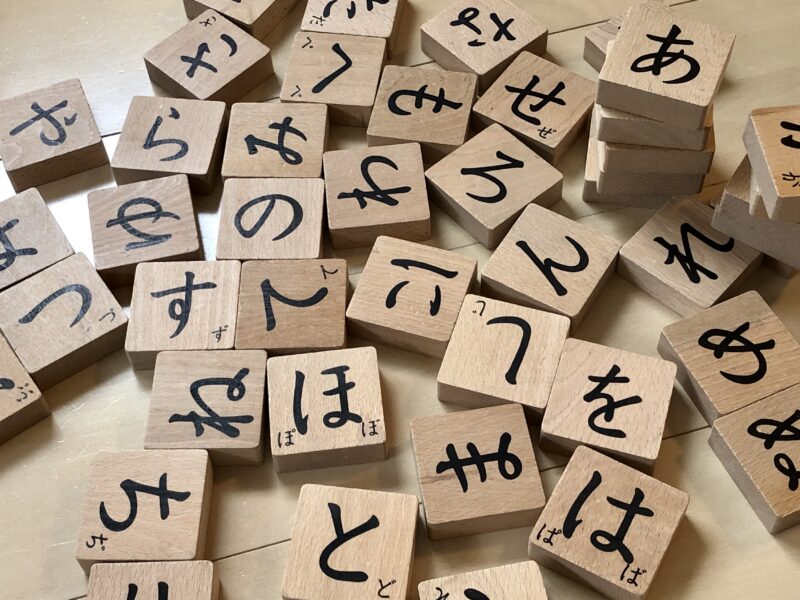

ラキューとは、日本製のパズルブロックです。

写真のように小さなピースに分かれています。

ぱちんとはめ込むのに力がいるので、遊びながら指の力がつきます。

説明書を見ながら、ラキューを組み立てると様々な形をつくれます(写真は機関車です)。

長男はラキューがすごく好きだったので、何回かラキューを買い足して大きな作品をつくれるようにしました。

次男はあまりラキューに興味は示さないので、子どもによってハマる子とハマらない子がいると思います。

購入する場合は、ベーシックセットから試してみるのがおすすめです。

パーラービーズで遊ぶ

長男が5、6歳のころ、パーラービーズでよく遊びました。

写真のように、お手本を見ながらピンセットでパーラービーズを並べます。

ピンセットをつかんでビーズをはさみ、自分の思い通りに並べるのは、指の力を鍛えられてよかったです。

我が家は、よく行くおもちゃ屋さんにパーラービーズで遊べるコーナーがあり1回600円で作品作りができました。

次男が赤ちゃんの頃は、外出先の方が細かな作業をする環境をつくれることからよく行きました。

ちなみにパーラービーズは、アイロンをかけるとくっついてコースターとして使えます。

Amazonなどでも購入でき、値段も1,500~3,000円で大量にビーズが買えるのでおすすめです。

紹介したラキューもパーラービーズも、説明書やお手本を理解し、パーツを組み立てる力がつきます。

長男はこうした遊びが得意ですが、次男は、より自由度の高い遊びが得意なようです。

子どもの個性に合わせて、好きな遊びの中で指の力がつけられたらいいですよね。

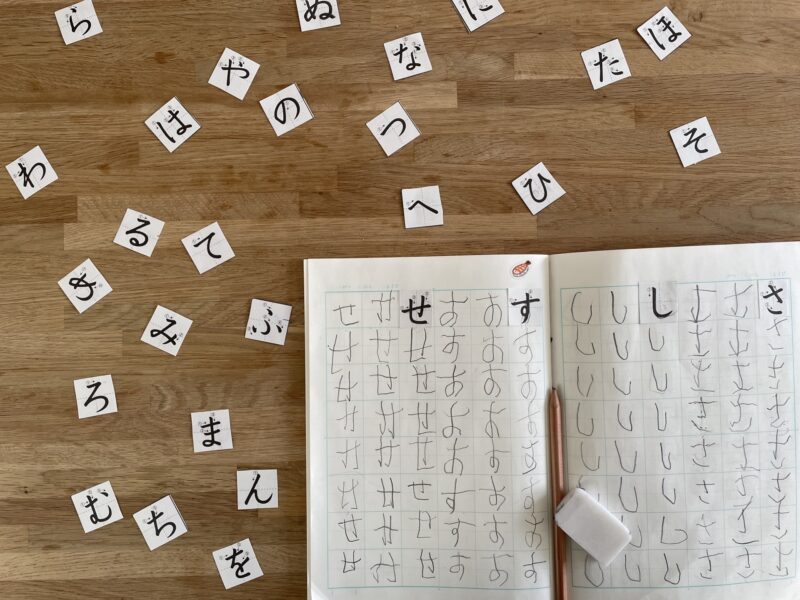

ステップ3:ひらがなを書く練習をする(4歳・5歳・6歳)

いよいよ、ひらがなを書く練習に入ります。

「こどもちゃれんじ」や「ドラゼミ」の教材に加えて、「点つなぎ」や「めいろ」などで運筆の練習をしました。

ベネッセの「こどもちゃれんじ」の教材

ベネッセの「こどもちゃれんじ」の教材で、マーカーで繰り返しなぞり書きができる教材や、書き順を教えてくれる教材が届きました。

これらを使って遊びの中で、ひらがなを書く練習ができました。

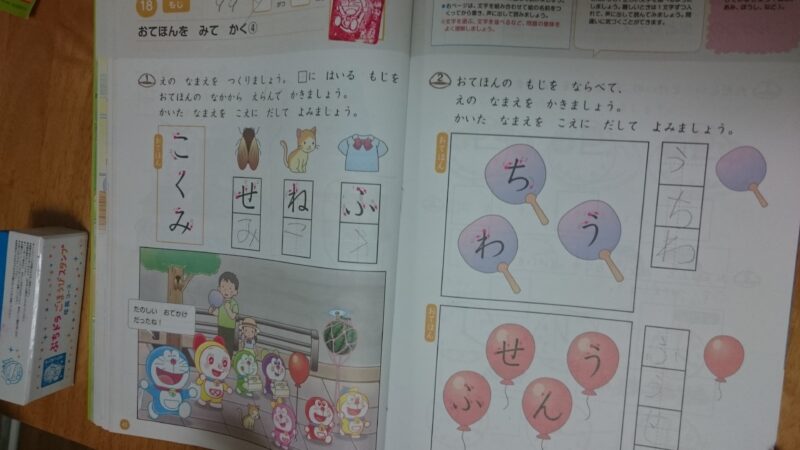

小学館の「ドラゼミ」(現在はまなびwith)の教材

年中の途中から、長男がお友達に影響されて小学館の「ドラゼミ」をやりたいと言うようになりました。

ベネッセに入会していたので迷ったのですが、どちらもやりたいという本人の希望にあわせてドラゼミも受講することにしました。

(なお、現在は「ドラゼミ」はありません。)

内容が重複するのでもったいないとも思ったのですが、本人のやる気を大事にしたいと「ドラゼミ」に入会しました。

年長時には、写真のとおり、ひらがなが書けるようになってきました(「く」がひっくり返っていますが)。

次男にはベネッセの「こどもちゃれんじ」に加えて、「スマイルゼミ」をしています(詳細は次男編をご参照ください)。

スマイルゼミは、タブレットが誤りを正してくれるので、すごく楽です。

タブレットに定期的に新しい教材がインストールされるので、家にモノが増えないのもうれしいポイントです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

こんなにやることあるの!?と思われた方も多かったのではないかと思います。

自然に身につくこともあるので、全てをこのとおり、実践する必要はないと思います。

子どもの様子を見ながら、ここはできてるな、ここは弱いな…と親が判断して、足りないところを補ってあげればいいと思います。

以上、参考になれば嬉しいです。

読んでくださって、ありがとうございました。

このブログは、おいしいチョコレートと育児の情報をお伝えするブログです。

アラフォーのはなが、ブログを通じて、同年代の女性たちの暮らしをちょっと楽しく、ちょっと楽にできたらいいなと思っています。

また、遊びに来ていただけると嬉しいです。

コメント